|

|

|

ATELIER DE RÉFLEXION DU COMITÉ NATIONAL 03/07/19 > Section Ananlyses1. QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LA SÉGRÉGATION HIÉRARCHIQUE AU CNRS

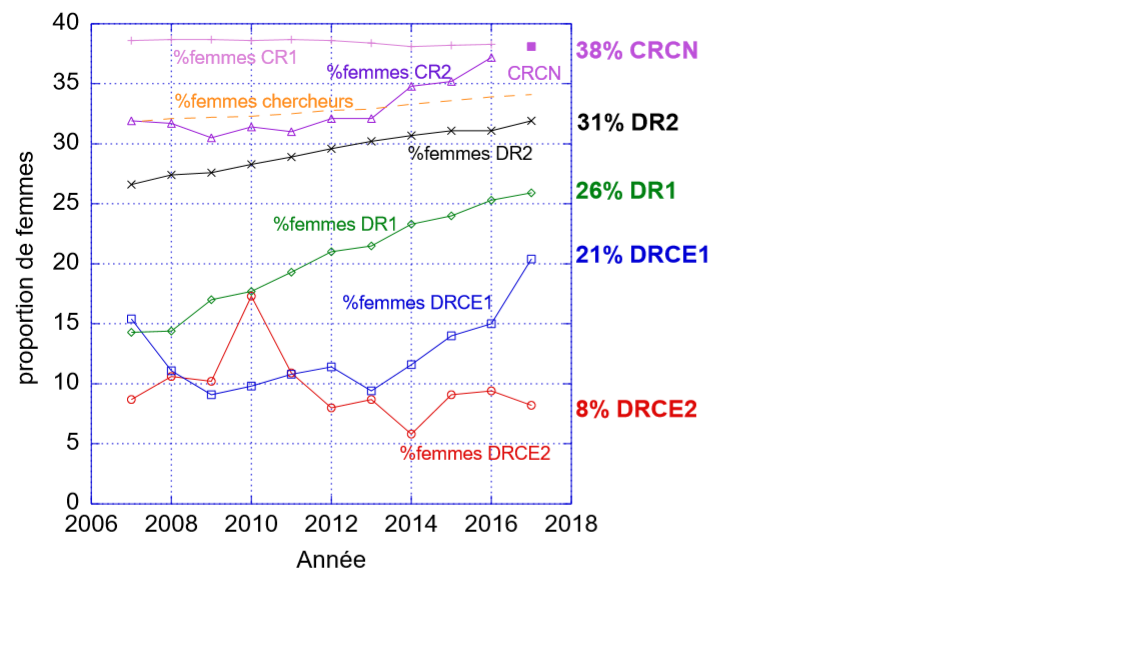

La « ségrégation hiérarchique » ou plafond de verre†,‡ ou « leaky pipeline »* n’est plus acceptable et nécessite des changements. En particulier nous relevons un point critique : le passage DR2 pour lequel on ne remarque pas d’amélioration substantielle dans le temps, différence importante par rapport à, quasiment, tous les autres grades (et similaire à DRCE2…).

Source : Bilan Social et Parité 2017 du CNRS

page suivante --(contrer l'autocensure)--> † Proportion de femmes promue plus faible que celle des candidates. ‡ Catherine Marry et al. (2015) « Le genre des administrations. La fabrication des inégalités de carrière entre hommes et femmes dans la haute fonction publique », Revue française d'administration publique, 153 (1), p. 45-68 * Une définition de « leaky pipeline » disponible à https://en.wikipedia.or /wiki/Women_in_STEM_fields # Clustering_and_leaky_pipeline 2. CONTRER L'AUTOCENSURE: LEVIER INSUFFISANT ET VAGUEMENT PATERNALISTE

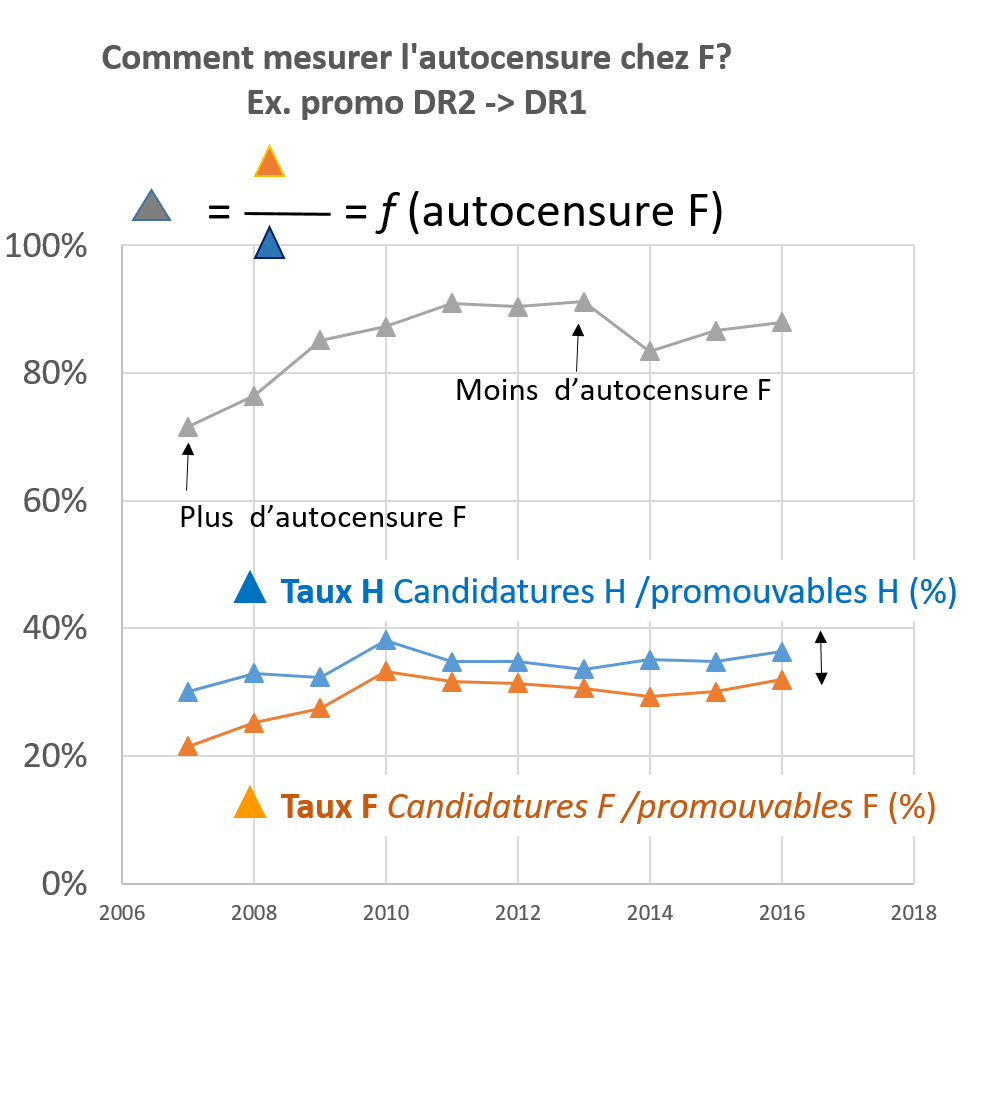

Dans plusiers analyses, la première (voir la seule) cause du décrochage H/F explicitement nommée est souvent l’autocensure féminine plus élevée que l'autoensure masculine. Une définition de autocensure féminine et une discussion sur le possible biais genré que ce mot contient, seront presentées plus loin. Pour l'instant nous essayerons de démontrer l'efficacité limitée de faire baisser l'autocensure pour améliorer le ratio F/H au sein d'une entreprise. Trouvons d'abord un indicateur clair de cette autocensure. Une mesure possible de l'autocensure peut être défini comme suit: Le Taux de candidature (T) peut être défini comme le rapport entre les personnes qui candidatent à une promotion sur le total de personnes promouvables. Le Taux de candidatures Féminines (TF) est ce taux T comptabilisé par rapport aux agents femmes ; le Taux de candidtures Masculines (TH) est le taux calculé par rapports aux agents hommes. Un indicateur de l'autocensure peut être défini commme le rapport entre ces taux : Indicateur-Autocensure = (TF)/(TH). Cet indicateur tendra vers 1 en absence d'autocensure F et sera d’autant plus petit que l’autocensure des femmes est forte.

L'absence de corrélation forte entre ces deux phénomènes (autocensure en gris vs. percentage de promotion des femmes en vert) démontre que agir sur l'autocensure n'est pas un levier efficace pour réduire la disparité dans les promotions.

<--(ségrégation hiérarchique au CNRS) -- page précedente ** page suivante --(critères, fondement de l'évalaution) -->

3. CRITÈRES, FONDEMENT DE L'ÉVALUATION

Le décrochage H/F a des racines qui dépassent le cadre d’action du CNRS (socialisations différentes, éducation, normes sociales, …)*. Cependant, parler (que) de leviers d’iniquité (réels !*) qui dépassent le cadre du CNRS risque de continuer à masquer les causes internes aux processus du CNRS et du CN, et dont ils ont donc la responsabilité exclusive. À ces leviers d'iniquité , s'ajoutent aussi des biais inconscients et autres difficultés (ex. cooptation par homophilie, ….)*,†,‡ qui sont à corriger.

Mais il faut agir (aussi) sur ce qui est de notre (CN) ressort et qui est garant de notre probité : les critères.

La solution de facilité, c'est à dire le pilotage d’indicateur F/H dans le temps court sans analyse et démarche rigoureuse, est dangereuse, puisque elle risque d’affaiblir les dossiers promus sur des critères flous/en désaccord avec les critères affichés. Ce pilotage d'indicateur sans réflexion de fond sur les critères est donc potentiellement une mise en danger de la probité du processus, donc de la qualité du travail effectué.

L'augmentation de la proportion de femmes promues doit être (aussi) le résultat d'un travail rigoureux d’évaluation ancrés dans des critères transparents.

Les critères affichés actuels sont déjà expurgés de toute formulation sexiste. De plus des considérations explicitement liées à la différence H/F dans la carrière (ex. congés maternité ; «retard de carrière») sont déjà prises en considération dans certaines sections.

Il faut donc:

Continuer et renforcer les efforts déjà présents (point traité ici) Aller chercher d’autres leviers dont *** chercher des angles morts dans nos critères (ailleurs que dans points « clairement » H ≠ F) *** ( approche suivie ici)

<--(contrer l'autocensure)-- page précedente ** page suivante --(critéres détaillés)--> --------------------------

* voir, par exemple, https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_STEM_fields#Clustering_and_leaky_pipeline et Marry et al. (2015), Ibidem (v.planche Analyse #1) *,†,‡ https://implicit.harvard.edu/implicit/ et †,‡ https://www.youtube.com/watch?v=TQG7zySAyaE

4. CRITÈRES DÉTAILLÉS VS. CRITÈRES "AU POIDS"

On est outillé au CN pour évaluer l'excellence scientifique Différents profils d’excellence scientifique Des critères qualitatifs, nombreux et détaillés, sont disponibles:

Les spécificités des sections (voire de franches différences entre sections) restent possibles: à partir de DR1, DRCE1 et DRCE2: * - renforcement de nécessité de responsabilité de directions/animations d’équipe/ TIC -maintien de l’évaluation rigoureuse de l’activité scientifique

-- De quels critères d’évaluation disposons-nous pour faire la distinction entre : ‘Exceptionnel’ plutôt que ‘Excellent’ plutôt que ‘Très bon’ plutôt que ‘Bon’ dans évaluation de direction/animations/ TIC ?

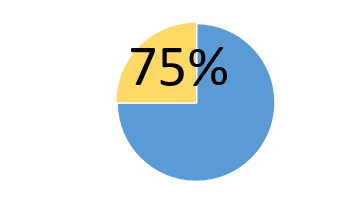

L' analyse des 427 critères d‘évaluation pour les responsabilités d’équipes, unités ou structures et TIC des 41 sections et 5 CID donne les résultats suivants:

75% « critères essentiellement quantitatifs »

Critères dont la formulation ne précise pas l’intérêt de l’évaluation sur comment la responsabilité (de direction, par exemple) a été exercée mais se contente en première lecture de l’existence de la responsabilité Exemples: *« Direction », « prise de direction »,

*« Aptitude à prendre la direction » (sic!)

*« Administration et évaluation de la recherche »

*« activités », « participation à instances… »

*« rôle de …» (animateur, …)

*Listes des activités possibles

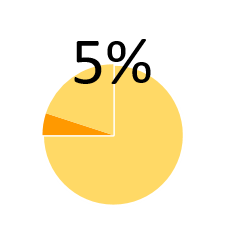

5% « critères intermédiaires (ou ambigus) » Critères dont la formulation souligne l’étendue/l’élargissement de la responsabilité mais est peu informative sur la manière dont l’évaluation jauge la qualité de l’exercice de la responsabilité de direction Exemples: *« approfondissement »,

*«investissement lourd »

* « niveau soutenu »,

*« engagement »

* ….

*

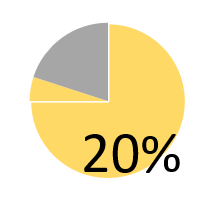

20% « critères qualitatifs » Critères dont la formulation donne (partiellement) des précisons sur les aspects qui seront évalués et qui permettent une évaluation sur qualité de l’exercice de la responsabilité de direction/animation/participation TIC Exemples: *« aptitude à la direction »,

*«capacité à diriger, à fédérer » , « efficacité collaborative »

* « rôle moteur dans la structuration »,

*….

*

<--(critères, fondement de l'évalaution) -- page précédente ** page suivante --(section suivante : retombées attendues) -->

|